2021 年度科學流言求真榜”1 月 15 日揭曉,選出了全年最具代表性的十條流言,并根據流言性質及傳播規律分為“混淆概念”“成見效應”“不當聯想”“主觀推斷”“慣性思維”五大類別。

本次活動是“2022 科學跨年系列活動”的組成部分,由北京市科學技術協會、北京市委網信辦主辦,北京科技記者編輯協會承辦,北京廣播電視臺科教頻道中心制作,得到了北京科技報社、北京晚報、騰訊較真、北京市科學技術情報研究所以及中核集團宣傳中心的大力支持。

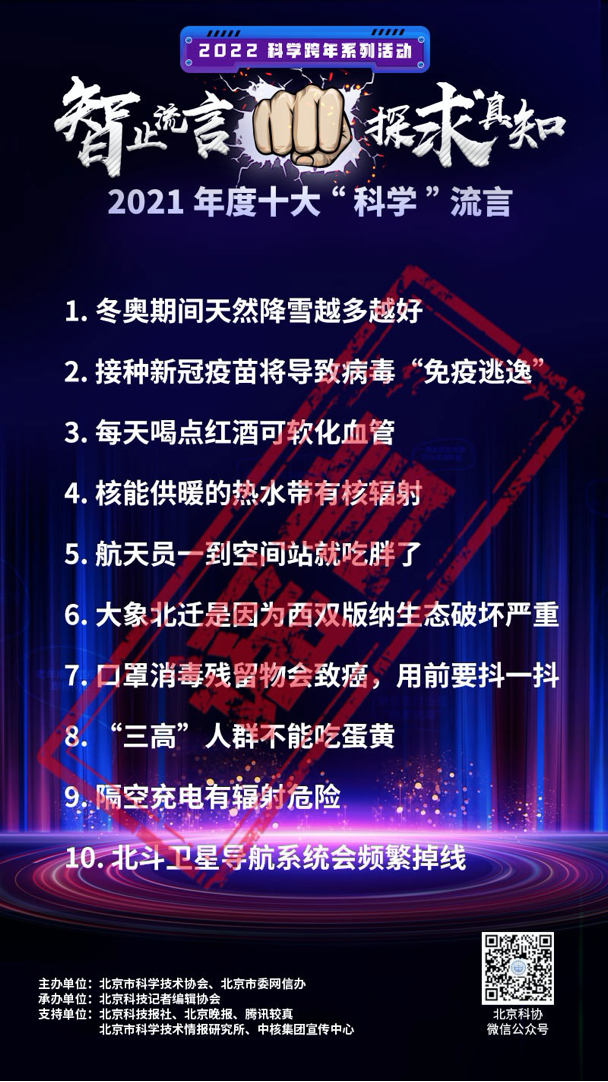

2021 年度“科學”流言求真榜在每月“科學”流言榜的基礎上,選出了全年最具代表性的十條流言,2021 年度十大科學流言為:“冬奧期間天然降雪越多越好?”“接種新冠疫苗將導致病毒‘免疫逃逸’?”“每天喝點紅酒可以軟化血管?”“核能供暖的熱水帶有核輻射?”“航天員一到空間站就吃胖了?”“大象北遷是因為西雙版納生態破壞嚴重?”“口罩消毒殘留物會致癌,用前要抖一抖?”“‘三高’人群不能吃蛋黃?”“隔空充電有輻射危險?”“北斗衛星導航系統會頻繁掉線?”

科普專家介紹,諸如“接種新冠疫苗將導致病毒‘免疫逃逸’?”“口罩消毒殘留物會致癌,用前要抖一抖?”等科學流言,用一些看起來專業、高深的科學詞匯,混淆原本正確的科學理念,如果公眾科學素養不足或不夠理性,很容易上當受騙。而“核能供暖的熱水帶有核輻射?”“隔空充電有輻射危險?”等科學流言利用公眾“先入為主”以及“寧可信其有、不可信其無”的心理傳播,實則是販賣社會焦慮。公眾面對自身關切的信息時,如果進行錯誤或過度聯想,就可能中了流言的圈套,像“每天喝點紅酒可以軟化血管?”“‘三高’人群不能吃蛋黃?”等科學流言,就把一些可能性或相關性當成因果性和必然性,信息在口耳相傳中就會“變味”。

010-64126691

010-64126691

新聞資訊

新聞資訊 2022-01-18

2022-01-18  一鍵分享

一鍵分享